サリバチェックラボ う蝕関連細菌

検査報告書の見方につきまして

当センターは臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所(衛生検査所登録番号 板橋区第6号)です。

よって、ご依頼頂いた検査の数値結果をご報告することが業務内容であり、医行為としての診断行為を含まない事をご了承ください。

この検査結果は診断を確定するものではなく、臨床症状・生活習慣・既往症等と併せ、総合的に診断して頂くうえでのひとつのツールとしてご利用ください。

検査値の指標に関しましては現在、歯科検査、特に歯周病疾患に関する検査はエビデンス確立の為に大学等研究機関が基準値となるデータを収集中でございます。

ご参考までに下記に各検査項目の解説と弊社検査報告書の見方および参考文献等を示します。

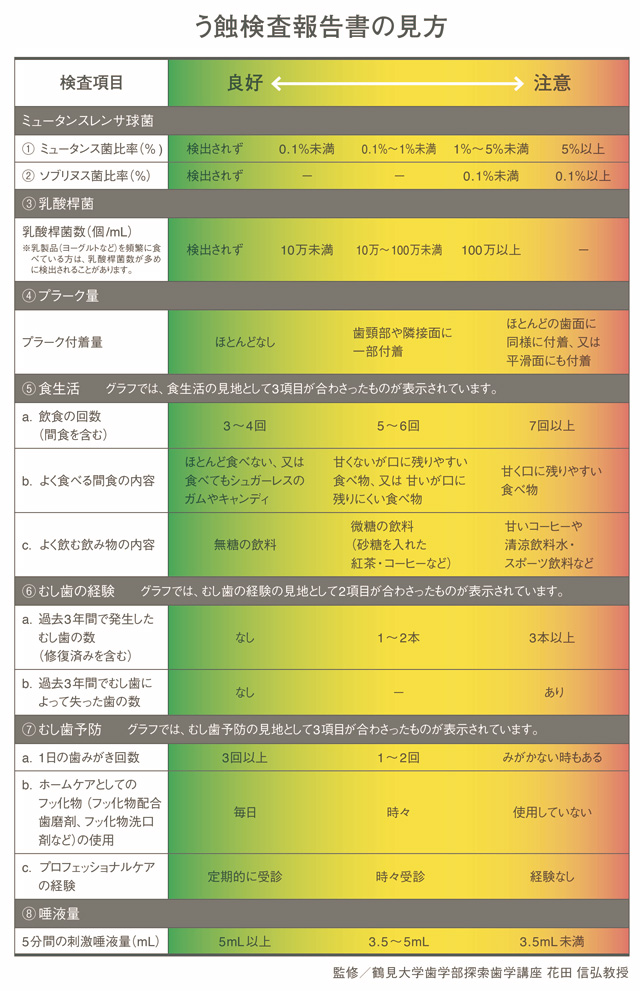

唾液サンプルをお送りいただくと、以下のう蝕関連細菌について全てが自動的に定量されます。

| う蝕関連細菌 | |

|---|---|

(ミュータンス菌) |

S. mutans菌はミュータンスレンサ球菌の一種です。ミュータンスレンサ球菌は不溶性グルカンを合成し、歯面に付着します。耐酸性でかつ強い酸を産生するため、う蝕の発症に関与すると言われています。リアルタイムPCRにより唾液1mLあたりの個数と総レンサ球菌に対する比率(%)が計算されます。 |

(ソブリヌス菌) |

S. sobrinus菌もS. mutans菌と同様、ミュータンスレンサ球菌の仲間であり、う蝕の発症に関与するといわれています。近年の研究では、S. mutansよりも S. sobrinusの方がよりう蝕の原因となりやすいという報告もあります。リアルタイムPCRにより、唾液1mLあたりの個数と総レンサ球菌に対する比率%)が計算されます。 |

| (3)乳酸桿菌数 | 乳酸桿菌は、ミュータンスレンサ球菌と同様強い酸を産生し、さらにより高い耐酸性能を持っていますが、この菌そのものに付着能がなく、深いう窩などに存在するため、う蝕の進行に関与しているといわれています。リアルタイムPCRにより唾液1mLあたりの個数が計算されます。 |

| 総レンサ球菌数 | 従来、ミュータンスレンサ球菌は、ミュータンス用選択培地により検出された個数を、レンサ球菌用寒天培地により検出された総レンサ球菌の個数で割った値で評価されてきました。ジーシーサリバチェックラボでは、総レンサ球菌についてもリアルタイムPCRで定量を行っています。 |

以下の項目について、患者に問診・視診を行い、検査申込書右側の回答欄にご記入いただくと、報告書に結果が反映されます。必要に応じて空欄でも構いませんが、結果に反映されませんのでご注意ください。

| 問診・視診 | |

|---|---|

| (4)プラーク付着量 | プラークは細菌のかたまりで、1000億個/gもの細菌が存在するといわれており、これらは、食べかすなどを代謝して酸を産生します。プラーク付着量は口腔内の清掃状態を示す指標であるとともに、う蝕の発症を予知することにも役立ちます。 |

(5)-b. よく食べる間食の内容 (5)-c. よく飲む飲み物の内容 |

飲食をすると、特別に砂糖が入っていない場合でも、プラーク中の細菌が酸を産生するためプラークのpHが下がり、臨界pH(5.5)まで達すると歯のエナメル質が溶けはじめるといわれています。普通は唾液の作用によりpHはゆっくりと7付近に戻ってきますが、飲食の回数が多いと戻る前にまたpHが下がってしまい、う蝕発症のリスクは高くなります。また、砂糖の主成分であるショ糖は糖類の中でも最も酸性になりやすく、う蝕の原因になりやすいといわれています。口の中に残りやすく砂糖が含まれた甘い食品は、よりう蝕になりやすいと考えられます。 |

| (6)-a. 過去3年間で発生した むし歯の数(修復済みを含む) (6)-b. 過去3年間でむし歯によって失った歯の数 |

過去のう蝕の状態を知ることで、現在までの食生活の問題点を把握することができます。食事の改善点を把握して、良いお口の状態を維持できることが大切です。 |

| (7)-a. 1日の歯みがき回数 | 食べかすやプラークをこまめに除去し、プラーク中の細菌が酸を産生できないような環境を作ることが日頃のう蝕予防にとって大切だといえます。 |

(フッ化物配合歯磨剤、フッ化物 洗口剤など)の使用 |

唾液には溶けた歯を再石灰化する役割があります。フッ化物はその再石灰化を促進する働きがあり、う蝕への抵抗力を高める効果があります。ホームケアにフッ化物を取り入れることも、日頃のう蝕予防にとって大切だといえます。適切なフッ化物の使い方を指導しましょう。 |

| プラークは時間が経つと硬い歯石となり、ブラッシングだけでは落とせなくなります。定期的にプロフェッショナルケアを行い、フッ化物塗布を行うことでさらにう蝕予防の効果が期待できます。 | |

| (8)5分間の刺激唾液量(mL) | 唾液には、お口の中を洗い流したり、食後下がったpHを元に戻そうとしたり、再石灰化を助けたりといったう蝕を予防するための役割がいくつもあります。唾液分泌量とう蝕有病率には関係があるとされています。 |

*1)Babaahmady KG et al, Caries Res 1998, 32, 51-58, Ecological study of Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus and Lactobacillus spp. at sub-sites from approximal dental plaque from children.

*2)Lindquist B, Emilson CG, Caries Res 1991, 25, 146-152, Dental location of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus in humans harboring both species.

*3)H. Hirose, K. Hirose, E. Isogai, H. Miura, I. Ueda, Caries Res 1993, 27, 292-297,

Close association between Streptococcus sobrinus in the saliva of young children and smooth-surface caries

increment.

*4)Köhler B, Bjarnason S, Community Dent Oral Epidemiol. 1987, 15, 332-335,

Mutans streptococci, lactobacilli and caries prevalence in 11- and 12-year-old Icelandic children.

*5)Axelesson P et al. J Clin Periodontol, 2004, 31, 749-757, The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance.

*6)Neff.D, Caries Res, 1967, 1, 78-87, Acid production from different carbohydrate sources in human plaque

in situ.

*7)Marthalar T., Caries Res, 1967, 1,222-238, Epidemiological and clinical dental findings in relation to intake of carbohydrates.

*8)デンタルプラーク 細菌の世界 奥田 克爾 著

*9)食品によるう蝕予防 細胞, 2005,37,18-21, 今井 奨 著

*10)口腔衛生学 監修 松久保 隆ら 一世出版

*11)う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル, 2003, フッ化物応用研究会 編

*12)う蝕予防のためのフッ化物配合歯磨剤応用マニュアル, 2006, フッ化物応用研究会 編

*13)う蝕予防のためのフッ化物歯面塗布実施マニュアル, 2007, フッ化物応用研究会 編

*14)21世紀の歯科医師と歯科衛生士のためのフッ化物臨床応用のサイエンス,2002, 高江洲 義矩 監修

*15)図説 う蝕学, 1990, 須賀 昭一 編

*16)リスクに応じた予防歯科学入門編 Per Axelsson著 高江洲義矩 監訳

・ミュータンスレンサ球菌の臨床生物学 臨床家のためのマニュアル,

クインテッセンス出版, 2003 ;第3章P.152-

監修 花田信弘

・弊社GCサークル132号 2010年2月号 P.4-9 臨床座談

「予防医学を牽引する歯科の役割-口腔内細菌による全身の影響-」

ゲスト 武内博朗 先生 神奈川県綾瀬市開業「武内歯科医院」

司 会 中川孝男 先生 東京都港区開業「中川歯科クリニック」

ジーシー 赤羽正治 株式会社ジーシー 研究所担当取締役